「労働力調査」最新版(2023年1月31日)を見てみよう

と、これからの日本の採用.jpg)

昨今、採用に苦戦する企業は増加しています。求人件数の増加、少子高齢化、人材の海外流出など要因は様々。そしてこれらの要因により、これからさらに採用は難しくなる見通しです。今回、総務省から「労働力調査」の最新版がリリースされたので、このデータを元に現状の再確認をしたいと思います。

■1月末に総務省統計局より「労働力調査」の最新版がリリースされました。

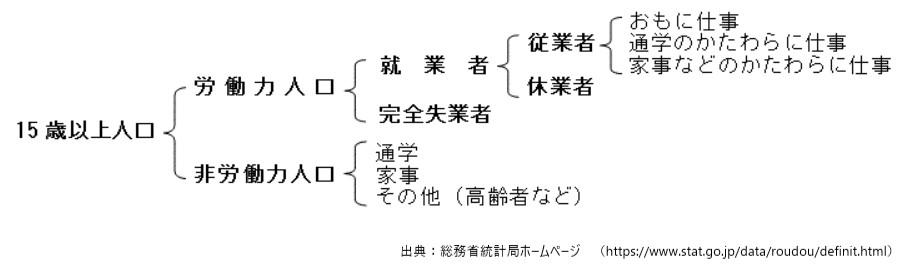

「労働力人口は2022 年平均で6902 万人と昨年に比べ5万人減少、男性は3805 万人と22 万人の減少、女性は3096 万人と16 万人の増加」となっています。ちなみに「労働力人口」は”働いている人”と”働いてないけど仕事探してる人”の合計人数となります。

※労働力人口:15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの

■10年間の推移をみる

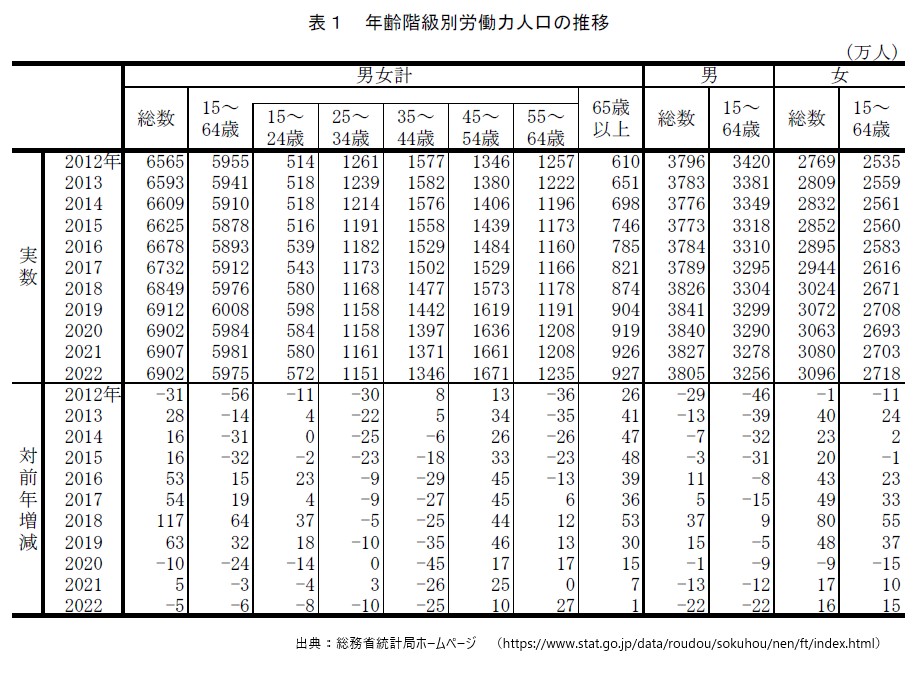

昨対(上記)でも男女の差は大きいですが、過去10年を見るとさらにです。10年前と比べると男性の+8万人(100.2%)に対し、女性+327万人(111.8%)とかなり大きな差です。実は「男女雇用機会均等法(1972年施行)」ができてから50年しか経ってないんですが、施行された翌年1973年から比較すると女性は+1048万人(151.1%)も増えています。※男性は+532万人(116.2%)

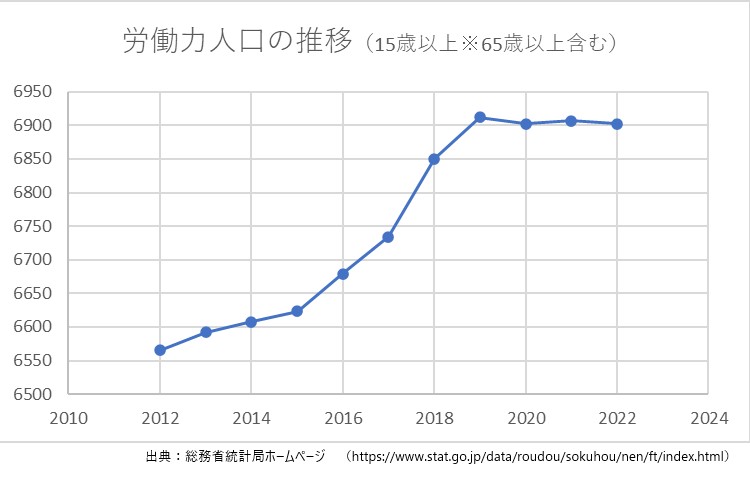

それでは男女計の全体を見てみます。2012年以降の推移をみると2019年をピークに労働力人口は増え続けていて、2019年から横ばいに推移しています。全体の推移だけ見ると「この採用難はなに?」となりますが、みなさんお察しの通り年齢帯での増減に大きな違いがあります。

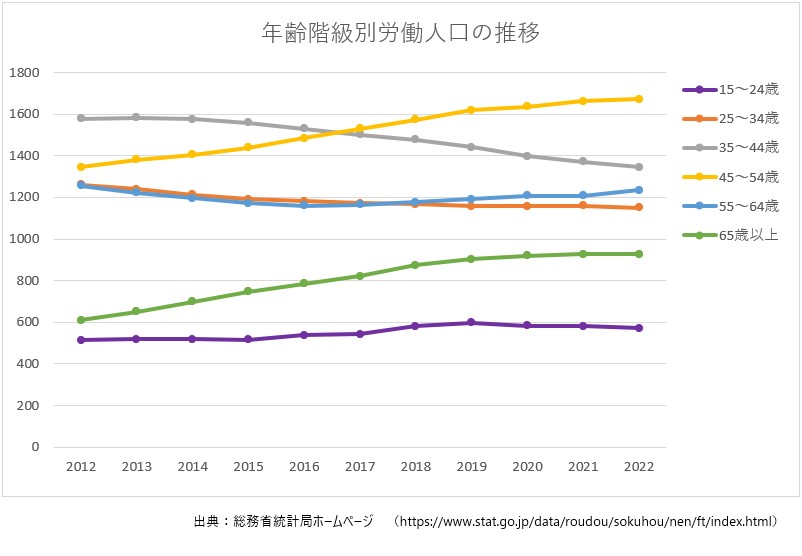

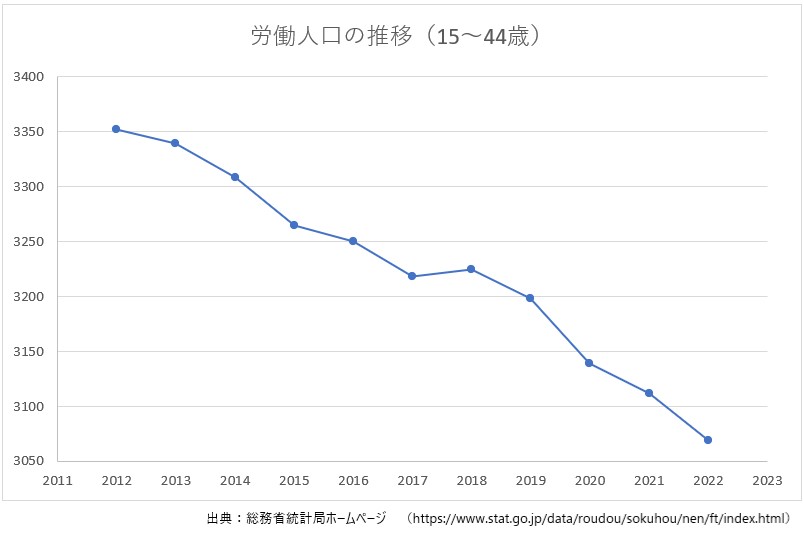

■年齢別に10年間の推移をみる

「年齢別の推移」と「15~44歳の推移」をグラフ化してみました。20代、30代を採用ターゲットとして設定している企業は多いと思いますが採用したい人材がどんどん減っていることがわかります。

2012年と2022年で比較してみましょう。「15~24歳」が増加しているのは多少救われた気がしましたが各年齢帯で最も人口が少なく伸び率も微増、そして「25~34歳」「35~44歳」の減少具合は悲しい限りです。

<労働力人口[増加]> ※2012年:2022年比

・45~54歳(+325万人:124.1%)

・65歳以上(+317万人:152.0%)

・15~24歳(+58万人:111.3%)

<労働力人口[減少]> ※2012年:2022年比

・35~44歳(-231万人:85.4%)

・25~34歳(-110万人:91.3%)

・55~64歳(-22万人:98.2%)

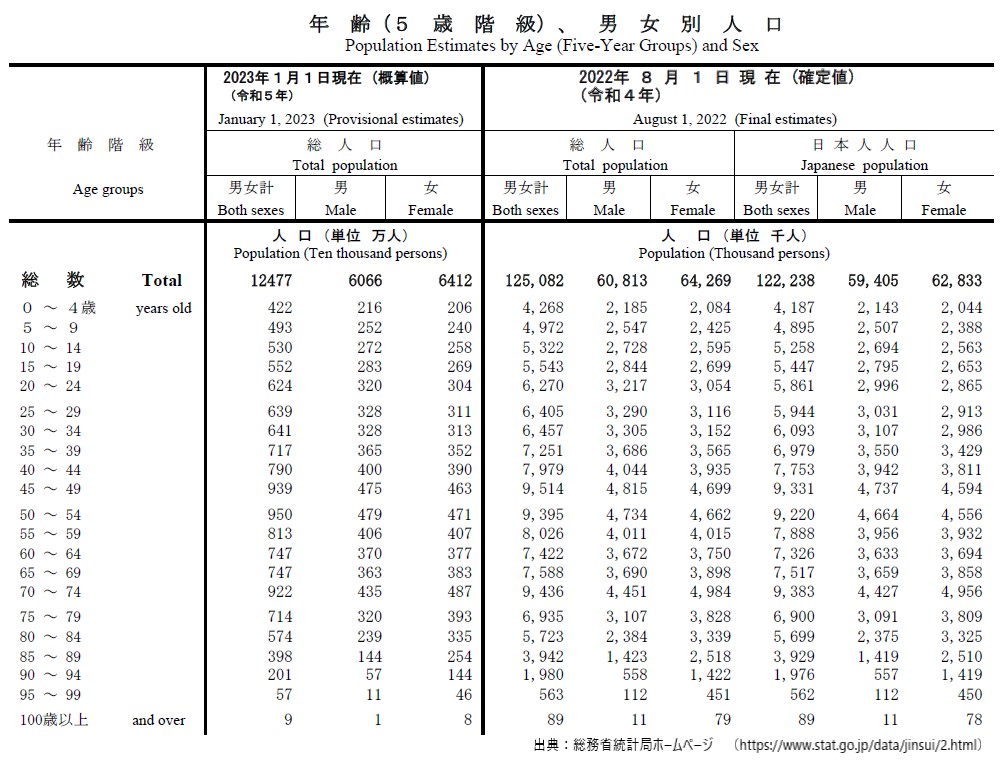

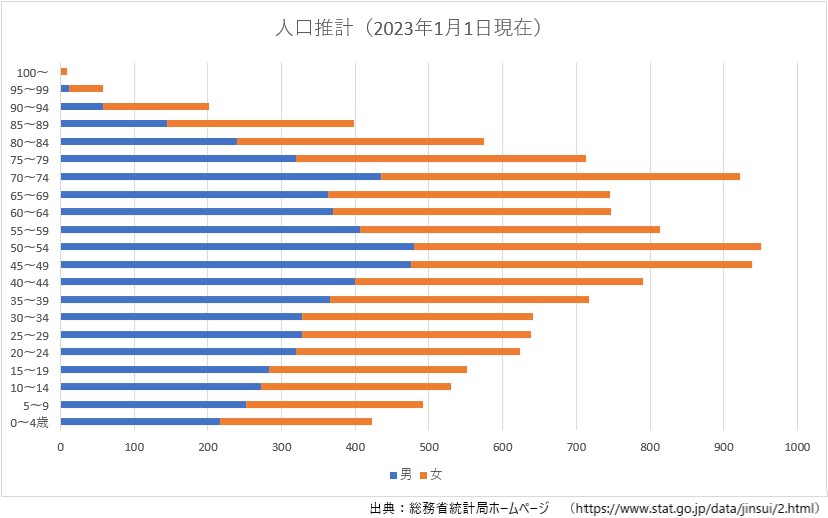

■年齢階級別人口をみる

14歳以下の人口がこれから労働力人口となるわけですが、今後さらに採用したい人材が減っていくことになります。棒グラフを見ると分かりやすいですが「10~14歳(530万人)」帯の人口から若くなるほど人口が減っています。2023年1月1日時点でのボリュームゾーンは「50~54歳(950万人)」そこから若くなるほど人口が減っていて「0~4歳(422万人)」と50~54歳の半分以下です。

多くの企業が採用ターゲットとしている20代、30代人口はどれだけ減るのでしょうか?

[現在の20~39歳]2621万人

[10年後の20~39歳(現在の10~29歳)]2345万人 ※対現在:276万人

[20年後の20~39歳(現在の0~19歳)]1996万人 ※対現在:625万人

20代、30代は10年後には276万人減少し、20年後には625万人減少することになります。625万人は現在の約4/1にあたります。かなりのインパクトです。少なくともこれから20年は大幅に若手が減少していきます。これからの人材採用も並々ならぬ努力が必要となりそうです。

※上記の数字は「労働人口」ではなく「人口」となりますのでご注意ください。

■さいごに

労働人口の減少は何年も前から問題視されていました。その備えとして多くの企業が労働力確保のため新しいことにチャレンジしています。「採用手法の拡大(新卒・中途・リファラル・ダイレクトマーケティング・SNSなどなど)」、「社員の定着化にむけた社内整備」、「業務効率化」、「賃上げ」、「外国人採用」、「海外進出」、「高齢者層の活躍ポジションの創出」、「自動化、AI化」などなど。今回の記事がどこかの会社の新たなチャレンジへのきっかけとなれば幸いです。