やり抜く力=GRIT(グリット)を身につけよう!~心理学をビジネスに活かそう(28)

最近、「あきらめてしまったこと」はありますか。ダイエット、朝活、資格取得、新規事業,etc.。いざ取りかかってみたものの、難しくてあきらめてしまった。そんな経験は誰にでもありますよね。もっと自分に「やり抜く力」が欲しい。そう感じる時に思い出したいのが「グリット理論」です。

◾️やり抜く力=「GRIT(グリット)理論」とは

この「グリット理論」は、「人生における成功につながる能力は何か」を研究した、ペンシルバニア大学教授で心理学者のアンジェラ・リー・ダックワースが提唱しました。

ダックワース氏はコンサルティング・ファームを経て、数学教師をしていた時に、IQが高いだけの学生よりも、IQが低くてもあきらめないで取り組む学生の方が成績が高いことに気づきました。その後の専門的な研究により、「才能やIQや学歴ではなく、やり抜く力こそが、社会的に成功を収める最も重要な要素である」というグリット理論を構築したのです。

つまり「グリット理論」は、社会的成功者が共通して持っている「やり抜く力」「粘り強さ」のこと。逆境や困難な場面でも、あきらめず、粘り強く行動し、ものごとをやり抜く力のことです。

◾️グリットを構成する要素

GRIT(グリット)は次の4つの頭文字の要素から成り立っています。

⚫︎ Guts(不屈の闘志)

困難なことに立ち向かう不屈の闘志や度胸のこと

⚫︎ Resilience(復元力)

逆境や困難な状況に陥っても、折れずに立ち直る力

⚫︎ Initiative(自発性)

自ら目標を設定し、自らの意思で目標達成に向けて行動する力

⚫︎ Tenacity(執念)

執拗さ、こだわりの強さ、粘り強さ、あきらめの悪さ

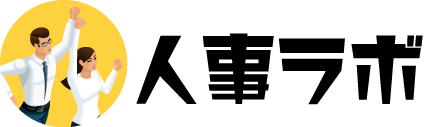

◾️あなたのグリットを測ってみよう!

参考:『やり抜く力――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』(アンジェラ・ダックワース著、神崎朗子訳、ダイヤモンド社)

※各設問の最も該当するものに○印をつけ、その数字の合計を10で割った数字が「グリット・スコア」です。

※5に近いほどスコアが高く、1に近いほど低いということです。

◾️グリットは伸ばせる能力

グリットは、後天的に伸ばせる能力であり、いくつかのトレーニング方法があります。

1.少し難しいことに挑戦する

2.小さな成功体験を重ねる

3.「大変でも楽しめること」に挑戦する

4.グリットが強い人と一緒に行動する

1.少し難しいことに挑戦してみる

実力より高めの目標を設定し、難しいことに挑戦することは、「どうやればできるか」と前向きに考えることにもなります。最初から「ムリ」とあきらめずに、「できるかも」「どうやればできるか」をポジティブに捉える習慣をつけていきましょう。

2.小さな成功体験を重ねる

「今までできなかったことができた!」という成功体験は、セルフ・エフィカシー=自信をもたらします。はじめは、取るに足らないような成功でも、その積み重ねが自信を生み、大きな困難に直面しても逃げずに向き合う自分を育みます。

3.「大変でも楽しめること」に挑戦する

何か興味のある新しいことに挑戦してみましょう。スポーツやサークル活動、資格取得などスキルアップのための活動は、楽しみながら頑張ることで、「やり抜く力」を鍛えられます。

4.グリットが強い人と一緒に行動する

グリットの強い人の近くにいると、その人の考え方や判断基準、価値観に触れて良い影響を受け、自分のグリットを伸ばすことができます。

◾️大人も、今こそ「非認知能力」を鍛えよう!

●認知能力と非認知能力

「認知能力」とは、知識や計算力など、テストの点数やIQ(知能指数)で数値化できる能力のこと。

それに対して「非認知能力」とは、自ら問題を解決していこうとする力、最後まで諦めずにやり抜く力など、数値化が難しい、見えない力のことです。

正解のない問題を考察し自分なりの答えを出していくような場面では、とても大切な能力です。

近年では、学習塾のCMでも紹介されていますね。

この非認知能力の一つと言えるのが、「やり抜く力=グリット」です。

子供たちに負けないように、大人の私たちも、ぜひ伸ばしていきたいものですね。

⚫︎<参考セミナー>レジリエンス・トレーニング