ドライバー不足の要因の深堀

RICTEC事業部の山口です。

「ドライバー不足」この言葉は最早ずっと言われ続けていますが、

2024年問題が差し迫る今でも有効的な打ち手が無いというのが現状です。

とはいえ、物流はいわば日本の大動脈であり、これが止まるという事はあってはならないと思います。

どうすればドライバーが採用できるのかを考える上で、「なぜドライバー不足になったのか」を、

賃金と免許制度の側面から振り返るのが今回の趣旨です。

賃金

一定の年齢以上の方はご存じかと思いますが、

ひと昔前トラックドライバーは人気の仕事でした。

入社1年目で年収1,000万も夢ではなかったからです。

辛い分、それに見合う報酬が多いため、稼ぎたい人はこぞってトラックドライバーになりました。

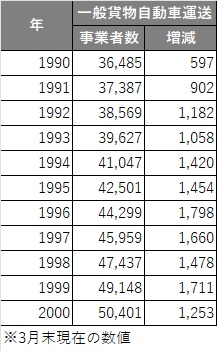

ところが1990年の規制緩和により、参入企業が増加しました。

一般貨物自動車運送事業者の数は1990年の36,485社から2000年には50,401社まで増加しました。

10年で13,916社、1年あたり約1,391社増えたわけです(陸運統計要覧より)

90年代といえば日本は不景気の真っただ中です。

荷主企業は利益を獲得するために物流コスト削減を押し進めました。

それだけではなく荷主企業から受注するために運賃を下げる運送会社もありました。

いわゆる値下げ競争です。さらには荷下ろしなど本来トラックドライバーの職務に無い仕事を押し付ける荷主企業も現れました。

それらしわ寄せによってトラックドライバー業務は増え収入が下がり、現在にいたります。

その結果、俗にいう3K(きつい、汚い、危険)のイメージを持たれるようになってしまいました。

免許制度

1970年8月20日~2007年6月1日までは運転免許といえば、

大きく分けると普通車免許、大型車免許でした(他にもありますが分かりやすくするために簡略化します)

制度の改正で2007年6月2日以降は中型車免許が新設されました。

更に現在(2017年3月12日以降)ではそれに準中型車免許が新設されました。

大多数のトラックドライバーに必要な運転免許は現行の制度上だと中型免許以上です。

もちろん普通免許でも可能なトラックドライバーの募集もありはしますが、それは少数派になります。

そして中型免許を取るためには普通自動車免許・準中型免許または大型特殊免許取得者で、運転経験期間が2年経過している必要があります。また年齢も満20歳以上と決められています。これらの条件を満たしたうえで、お金を払い初めて試験を受けることが可能です。

生活するだけなら地方では普通免許で十分ですし、都市部だと交通の便が発達している影響で普通免許すら取らない人もいる中で、わざわざお金を払ってまで中型免許を取ろうという人は少ないはずです。

一方で入社後に中型免許取得を支援する運送会社も増えてきているのでこれは浸透してもらいたいです。

まとめ

現行の免許制度でただでさえ取得に手間のかかる中型免許を取って、

3Kのイメージが定着してしまっているトラックドライバーになろうとする人は少ないと思います。

事実トラックドライバーの平均年齢は中小型トラックドライバーが46.4歳、大型トラックドライバーが49.4歳であり、

全産業就労者の平均が43.2歳なので、大幅に上回っています(労働力調査より)

現在働いているトラックドライバーで主力となっているのは規制緩和前にトラックドライバーになった人たちになります。

このような環境の中でドライバーを確保するには「継続的な採用活動」がポイントになります。

もちろん中小企業が多い運送業界では予算に限界もあると思いますが、

世の中にはハローワークなど無料で求人を出せるインフラは複数あります。

それらを駆使した上で要所にだけ予算を割くことでドライバー採用に成功した事例もございます。

実際に現場にお伺いさせていただき取材をさせて頂いた上で現場感をリアルに出すことによって、

求職者からの共感を高め、ドライバー採用に成功した事例がございます。

まずはお気軽にお問い合わせください。