原稿本文(コンテンツ)の質の向上のさせ方

質を高めるためには「自社を知る」事が重要。

人事ラボ編集部のパステル★大嶋です。

今回は、「原稿本文(コンテンツ)の質の向上のさせ方」について、採用マーケティングの中に長年籍を置く人間としての見解を交えつつ、お伝えしていければと考えています。

本日のキーワードは2つ。

「ピンとくる」と「3C」です。

1、求職者の「ピンとくる」、を作りましょう。

突然ですが、皆さまはガッカリしたことはありますか?

どんなことでもいいのですが、身の回りの人にガッカリした経験を聞いてみました。

・メチャクチャ盛り上がった割に、オチの弱い漫才

・メインディッシュが野菜のフランス料理

・気合い入れてきたのに、本当にただのお茶だったデート

・推しがいつまでたっても武道館に行かない

・連載開始から20年近く経って、すでに自分は少年で無くなってしまったのに、まだ終わりそうにない少年漫画

・累進課税

世の中生きているだけで、ガッカリする事だらけですね。

実は求職者も同じです。

貴社が掲載された求人広告を発見し、求人タイトル(職種名)を見て「おっこれは」と思い、期待して求人広告をクリックした求職者なのに、なぜか応募に繋がらない。

これは原稿の中身を見て、「ん-、なんかちょっと違うかも」と求職者に思われてしまったから、発生してしまう現象です。

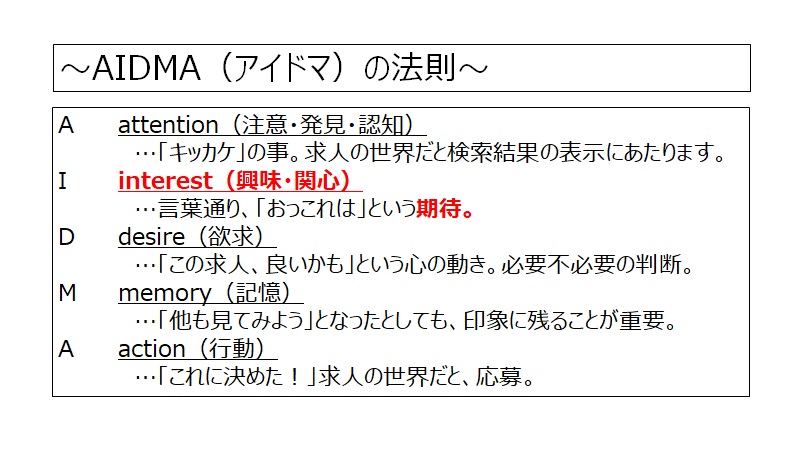

マーケティングの世界では昔からある考え方ですが、

AIDMA(アイドマ)の法則というフレームワークがあります。

ご存知の方も多い内容かと思いますが、AIDMAの法則は1920年のはるか昔100年前から存在する、とても有名なフレームワークです。

「期待して求人をよく読んでみたけど、結局ピンとこない。」

そりゃピンと来なければ、条件のいい求人に応募しますよね。

逆に言えば、期待に応えられる「ピンとくる」何かを求人広告の中に落としこむことが出来れば、その求人広告には応募が取れるはずです。

つまり原稿コンテンツの質向上のポイントは、

「求職者にピンとこさせること」を意識した内容を、求人情報として作っていくことにあります。

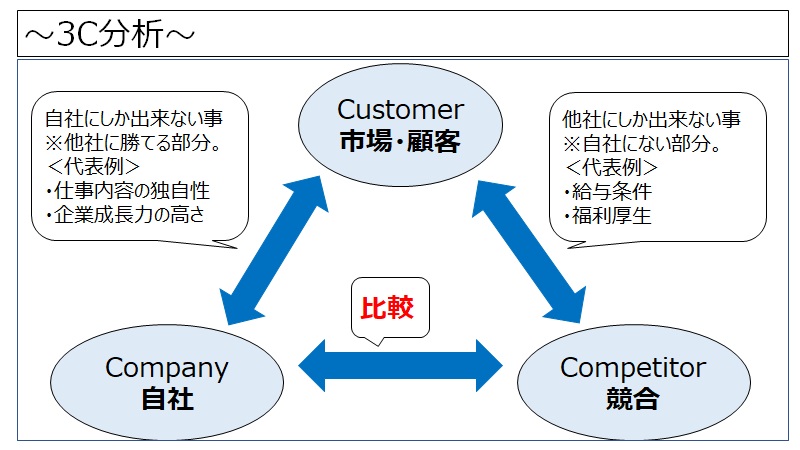

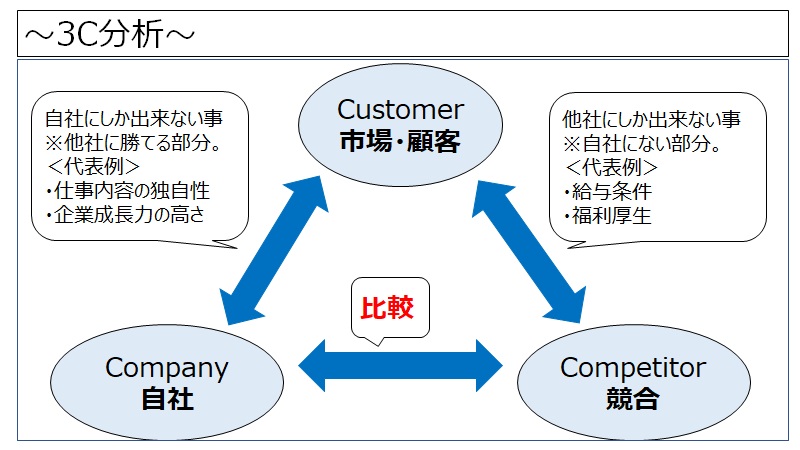

2、自社の強みの炙り出しは「3C」分析から。

前項の通り、求職者が「ピンとくる内容」を提供したい。

めっちゃファジーですね。

もう少し具体的な内容に落とし込むために、「ピンとくる」という言葉の意味を考えます。

「ピンとくる」とは、「直感的に自分の考え方と合致する事」を言いますが、人の考えは千差万別、すべての人に受け入れられるものはありません。

しかし、求人広告は全ての人に受け入れられる必要はなく、むしろターゲット通りの人に来て欲しいと考えて世に放つコンテンツです。

ですので、本来は、たった一人のターゲットに刺さる求人広告を作る事が出来れば、それでよいはず。

詰まるところ、「その人に刺すためだけ」の「具体性盛り沢山」な広告を作る事が、

求職者が「ピンとくる内容」を提供する事と同義になります。

パステルの記事で何度かお伝えしてきた「具体性」。

結局のところ、明確なターゲット設計を敷いて、具体性(それが自社の強みであればなお良し)を盛り込んで、そうやって作られた求人広告が、良い効果に結び付く傾向があると思っています。

だから、レッドオーシャンである「競合とぶつかるメジャーな内容」よりも、ブルーオーシャンの可能性が高い「貴社だけの具体性」を落とし込む必要があるのです。

「具体性」を意識していくための方法としては、これも有名なフレームワークである「3C分析」がやりやすいと思います。

やることは簡単で、他社と自社の徹底比較です。

何度でも言います。

とにもかくにも、まずは比較しましょう。

そして、「これウチだけだな」という強みを見つけましょう。

最後に、「強みを言語化して」求人に載せましょう。

それだけで、原稿のコンテンツのクオリティが段違いで上がるはずです。

3、「応募を取れる求人広告」の仕掛け方

という事で、私がご提案する求人広告の仕掛けは2点。

- 出来る限りターゲットを絞り込みましょう。

- 具体性を作るために、他社との比較をしましょう。

この2つを意識するだけで、

検索を受けたあとの、見込み化(=有効な応募)率が格段にアップする可能性が高いです。

ただしそのために、「フレームワークで他社サービス・他社の求人情報と自社のサービス・求人情報との比較をして」、「言語化した自社の強みと採用ターゲットの志向性とのすり合わせを行い」、ここからさらに「Indeed/求人ボックス/スタンバイの対策をして」と、前回まででお伝えしていた内容(https://www.jinjilab.jp/article/column/a40 をご参照ください)を行う必要があるので、やることはまだまだ盛り沢山なのです。。。

ひとりひとりが抱える業務量が圧倒的に増えてしまった、今の「労務集約型の仕事になりやすい時代」における、代理店を利用する大きなメリットの中の一つとして、

「業務量の問題/時間の問題で、自社で行う事の出来ない業務を、その道のプロに任せることが出来る」という部分にあると思っております。

コンサルフィーは無料ですので、お気軽にお問合せフォームよりご相談ください。

次回は

「Webコンテンツの今昔」

について配信予定です。